Presiden terpilih kita dalam waktu dekat akan memilih pembantunya, bukan sembarang pembantu, tetapi pembantu dalam jabatan publik, sebagai menteri atau kepala lembaga. Secara hukum Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih pembantunya. Tapi dalam realitas politik, hak itu menjadi ajang tarik-menarik berbagai kelompok kekuatan politik yang minta “jatah”, eksplisit maupun implisit. Kita berbaik sangka saja: permintaan itu wujud semangat untuk turut membangun bangsa. Kita serahkan pada ahli untuk menilai “motivasi” permintaan semacam itu. Tulisan ini, sedikit terkait dengan topik kekuasaan publik, menyoroti secara sepintas dua tokoh historis dalam sejarah Islam yaitu Abu Dzarr dan Imam Hanafi

Abu Dzarr

Abu Dzarr (wafat 652M) adalah orang ke-4 atau ke-5 yang memeluk Islam. Beliau adalah sahabat dekat Nabi SAW yang dikenal karena kesalehannya dan daya kritisnya: di era Kekhalifahan Usman RA, Abu Dzarr RA populer karena kritik tajamnya yang dialamatkan kepada Muawiyah I, pendiri Dinasti Umayah). Mungkin karena kesalehannya, beliau sering memperoleh ajaran langsung dari Nabi SAW, di antaranya berupa tujuh wasiat berikut ini:

Dari Abu Dzar RA, ia berkata: “Kekasihku (Rasulullah) SAW berwasiat kepadaku dengan tujuh hal: (1) supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka, (2) beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku, (3) beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmiku meskipun mereka berlaku kasar kepadaku, (4) aku dianjurkan agar memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah (tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah), (5) aku diperintah untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit, (6) Beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah, dan (7) beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia[1].

Isi wasiat ini jelas sarat dengan ajaran moral pribadi dan moral sosial sehingga tidak mengherankan jika sebagian ahli– termasuk Ali Shariati, Muhammad Sharqawi dan Sami Ayad Hanna– mengakrakterisasikan Abu Dzarr RA sebagai “… anteseden utama sosialisme Islam, sosialis Islam pertama, atau sosialis pertama sekaligus… Ia memprotes penumpukan kekayaan oleh kelas penguasa selama kekhalifahan Utsman dan mendesak redistribusi kekayaan yang adil”[2].

Tapi apa hubungannya dengan kekuasaan publik? Konon suatu saat Abu Dzarr “protes” karena tidak diberikan kekuasaan. Menanggapi protes ini Nabi SAW bersabda:

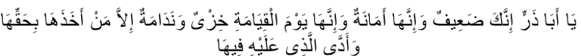

“Wahai Abu Dzarr, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Dan kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu.” (HR. Muslim no. 1825).

Hadits ini menujukan bahwa kekuasaan itu amanah dan Abu Dzarr RA oleh Nabi SAW dinilai terlalu “lemah” untuk memegang amanah itu.

Abu Hanifah

Abi Hanifah RA (wafat: 676M), atau lengkapnya Abū Ḥanīfa an-Nu‘man ibn Thābit, adalah Imam Besar pendiri mazhab Hanifiah, satu dari empat mazhab hukum Islam yang paling berpengaruh di kalangan tradisi Sunni. Tiga Imam Besar pendiri mazhab lainnya adalah Maliki RA, Syafi’i RA, dan Hanbali RA. Dari sisi pengikut Mazhab Hanafiah adalah paling besar dan dominan di negara-negara yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman yang bersejarah, Kekaisaran Mughal dan Kesultanan penguasa Turki di Asia Selatan, Cina barat laut dan Asia Tengah. Di era modern, Mazhab Hanafiah lazim di daerah berikut: Turki, Balkan, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, Mesir, sebagian Irak, sebagian Iran, sebagian Rusia, Turkmenistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan, sebagian India dan Cina, dan Bangladesh

Seperti semua mazhab lainnya, Abu Hanifah RA sangat tegas memosisikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama pengambilan hukum. Di luar dua sumber ini beliau juga menggunakan lima sumber hukum lain: konsensus komunitas sahabat (ijma dari para sahabat Nabi SAW), pendapat individu dari para sahabat, qiyas (analogi), Istihsan (preferensi hukum), dan akhirnya urf lokal (adat setempat) orang). Penggunaan tiga prinsip yang terakhir (qiyas, istihsan dan ‘urf) boleh dikatakan karya otentik (ijtihad) Imam besar ini yang sampai sekarang dijadikan alat intelektual untuk menjawab persoalan Umat kontemporer, termasuk “fiqh minoritas” (al Fiqh al Akhliyya).

Kepakarannya dalam bidang prinsip-prinsip pengambilan hukum (Ushul fiqh) membuat Abu Hanifah RA sangat populer serta disegani oleh semua pihak. Tapi ini tidak membuatnya kehilangan sisi kejenakaan. Konon pada suatu hari beliau ditanya: “Kalau aku mandi di sungai, apakah aku harus menghadap Kibat?” Jawaban beliau: “Tidak, kamu harus menghadap ke tepi sungai sambil mengawasi pakaianmu”. Dengan sisi kemanusiaan itu beliau sangat dekat dengan Umat kebanyakan.

Bagaimana dengan penguasa?

Popularitas kepakaran beliau membuat para penguasa dan politisi “gerah”. Pada 766 M, Khalifah al Mansur meminta beliau menjadi ketua hakim (Kad) di Baghdad dengan harapan dapat mengendalikan pengaruh beliau di kalangan rakyat banyak. Ulama besar ini menolak tawaran jabatan tinggi itu. Konsekuensinya, beliau dipenjara– bahkan sering memperoleh ganjaran cambukkan, sekalipun diizinkan tetap mengajar– sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 767 Masehi.

Tragis? Mungkin. Yang jelas, dalam sejarah peradaban Islam yang panjang lumrah jika para ulama besar dan para aulia menolak bantuan yang ditawarkan oleh pemegang kekuasaan. Kenapa? Untuk mempertahankan kemerdekaan berkiprah, serta untuk mengendalikan syahwat harta dan kuasa dunia. Tapi itu dulu….@

[1] https://islam.nu.or.id/post/read/70141/ini-tujuh-wasiat-rasulullah-kepada-abu-dzar

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Dhar_al-Ghifari

Contact: uzairsuhaimi@gmail.com